園生活のしおり

設立の理念である誰もが安心してお子様を預け、

お仕事に向かえるよう日々取り組んでいます。

そして、「今日も楽しかった、明日も来よう」と

子ども達に思ってもらえるような保育園でありたい、

子ども達にとって豊かで温かい土壌であり続けられるよう、

努力して行きたいと思っています。

保育について

保育開始日9時30分までに登園。お子さんを職員にお預けください。

個人差もあるので慣らし保育の時間が異なります。保護者さまの勤務状態もありますので、職員とよく相談してください。

- お便り帳

出席シールを貼ります(3歳児以上)リュックサックのポケットに入れてください。1ページ目の緊急連絡先、電話番号、血液型、保険証記号番号をお忘れなくご記入願います。

- 連絡帳

0歳児~2歳児まで園とおうちの様子を伝え合うものです。毎日書いていただくようお願いします。

- お知らせ

園だより・クラスだよりを毎月発行し、必要時にプリントをお便り帳に入れます。

■保育を提供する日

月曜日から土曜日までとし、ただし、年末12/29~1/3

お盆をはさむ3日間および祝祭日は休園とします。

尚、年末12/28は、午前中保育です。

■保育士に連絡事項がある場合

担任に連絡したいときは、登降園の際にお伝えください。

0~2歳児は連絡ノートに記入 3~5歳児はお便り帳にメモを入れていただいても結構です。

欠席の電話連絡は8:30~9:30の間にお願いします。

保育用品と持ち物について

個人の戸棚にお入れください。クレパス・マーカーなどは一本ずつ、各箱の底、フタにも記名をお願いします。

下着、靴下、ハンカチなど全ての持ち物に名前を書き、消えかけていれば書き直してください。名前のある落し物、忘れ物はお返しできます。

保育時間について

7:00~19:30(のぎく保育園は土曜のみ19:00までです。)

短時間保育は8:00~16:00、長時間保育は8:00~19:00です。

朝7:00~8:00、夜19:00~19:30は延長保育料金対象時間です。長時間保育、延長保育希望の方は申請用紙を提出してください。

料金については、各自ご確認ください。

※18:00以降の子どもさんには補食が出ます。

月600円の補食代を申しうけます。単発で補食が必要な場合は1回35円頂きます。

朝、登園したら

- 「おはよう」と声をかけ合い1日のスタートを気持ちよく始めましょう

- 入口で手の消毒・検温をお願いします。体温が37.5℃を越える時や気になること(下痢・咳など)がある時は、職員に直接お伝え下さい。

- 子どもさんと保育者に「いってきます」と声をかけて下さい。夕方も「ただいま」と声をかけてあげて下さい。

- お迎えが保護者以外の時は前もって必ずご連絡下さい

保育料について

- 特定教育・保育に係る利用者負担(保育料)

支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。口座振替でお願いします。

口座振替依頼書をお渡ししますので、お手数ですが必要事項をご記入の上、各区役所または取扱金融機関・取扱局等へ提出をお願い致します。 - 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等(1)に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。お支払方法については、別途お知らせします。

その他

入園時、外勤証明書を(入所理由証明書及び申告書)を提出してください。途中勤務先が変更になった時は、再度提出してください。

保育時間は原則として勤務時間+通勤時間です。

何かの都合でいつものお迎え時間より遅れる時や登園時間が遅れる時は、早めにお電話ください。

※外勤証明書に関して、勤務先に確認をさせて頂くこともあります。

土曜日の保育について

保育園で働く職員も労働条件が改善されるよう願っています。又、働くお父さんお母さんの生活を支援し子どもたちのよりよい保育を願う立場で処遇の低下にならないよう職員が交代で休暇をとっています。そこで、ご両親のどちらかがお休みの場合、保育園をお休みしていただけます様、同じ働くものとして是非ご理解とご協力をお願いします。

お仕事がお休みで用事のある方は、9時~12時までの保育でお願いします。

※平日、お仕事がお休みで登園される時は9時~16時までの保育となります。

警報発令時の登園・降園について

午前7時の時点で、大阪府下に「暴風警報または暴風雨警報」が発令されている時は、自宅待機になります。

登園後に暴風警報または暴風雨警報が発令された時は、万全を期して速やかにお迎えに来てください。

暴風警報または暴風雨警報が11時までに解除された時には解除後、保育を実施しますが通常保育に戻るのに時間がかかります。問い合わせてください。

暴風警報または暴風雨警報が11時までに解除されない場合は、臨時休園になります。

特別警報が発令された場合は、臨時休園になります。

子どもたちが元気で健康に育つため

集団保育に入ってしばらくは発熱することがよくあります。 集団に慣れるにしたがって子どもたちは病気をしながらも、丈夫になっていきます。園とご家庭で連絡をこまめにとりあいながら健康な子どもに育てていきましょう。

予防接種については、かかりつけのお医者さんと相談しながら計画的に受けましょう。

伝染病(他の子どもさんにうつる病気)にかかったときは、ただちに園に連絡してください。はしか、水痘、風疹、流行性耳下腺炎、流行性結膜炎、突発性発疹、インフルエンザはお医者さんに“もう保育園に行ってもいいですよ”という「治癒証明書」をもらってから登園してください(証明書は保育園で準備しています)。

園のホームページよりダウンロードすることもできます。

熱が37.5℃以上で、咳・鼻水がひどい、下痢、嘔吐、機嫌が悪いなど、保育中の病気の発生については保護者さまに連絡しますので、できるだけ早くお迎えに来てください。

食物アレルギー症児に対する食事制限は、医師の指示書を提出してください。

お薬について

子どもが病気の時は、お家で安静にさせてあげてください。または病(後)児ケアルームをご利用ください。

薬は元来、保護者さまが子どもにが飲ませるものです。園では医療行為にあたります。しかし、やむを得ないときは保護者に代わって園で与えます。これを与薬といいます。

できるだけ1日に飲む薬を2回に分けて(朝と夕方か朝と寝る前)2回なら保育園で飲まなくてもよくなります。お医者さんと相談してみましょう。

園での与薬がどうしても必要な場合は次のようにお願いします。

-

必ず1回分だけ(水薬も)持ってきてください。(袋に名前といつ飲むか書いてください)

-

朝、与薬依頼書を職員からもらって記入し手渡してください。

「薬剤情報提供書」があれば添付してください。 -

依頼書がない時や手渡されないときは、飲ませることができませんのでご了承ください。

-

市販の薬はお預かりできません。

-

座薬の使用は原則として行いません。

-

熱状痙攣など、医師の指示書の上で預かります。使用に当たってはそのつど保護者に連絡しますのでご了承ください。

-

目薬はアレルギーのみお預かりします。

-

とびひの薬は程度によってお預かりします。

-

ご家庭でお薬をのんでいるときは、連絡帳等に必ずご記入ください。

-

長期間継続して飲まなければならない薬の場合は、ご相談ください。

-

吸入などの医療行為は、園では実施できないことになっております。

-

食物アレルギー内服薬、エピペンは医師の指示のもとお預かりすることもありますが、ご相談ください。

病後の登園注意事項

昨日熱があったのですが…

「ご家庭では変わりなかったでしょうか?」

「昨夜、熱があった」「家でケガをした」など、健康上に変わったことがあれば、登園時に必ずお知らせください。

-

発熱

-

嘔吐、下痢

-

機嫌が悪い、元気がなく顔色が悪い

-

通院した場合は、病名と症状

保育中に体調が悪くなった場合は、早めにお知らせいたします。

全身症状をみて、熱が高くなくてもご連絡する場合もありますのでご了承ください。(目安は37.5℃ 下痢、嘔吐5回)

保護者さまの対応が難しい場合、園でもできる限り対応はしたいと思っていますが、重症になってもいけませんのでよろしくお願い致します。

〈友だちとあそんでも大丈夫?〉

病気やケガの後に登園される時は、医師に「保育園に通っている」ことをご説明の上、登園してもよいかをどうか確かめてください。

病気の種類によっては、多くの子どもにうつります。

感染症と診断されたときは他の子どもさんにうつりますので、お休みをしていただきます。

治って登園する場合はかかりつけの医師に登園の可否をご確認の上、登園許可証をもらってきてください。

感染症が出た場合はその旨を掲示し、全員にお知らせします。

ご心配なことがありましたらご相談ください。

のぎく保育園のこだわり なぜ?

- 緑茶でうがいをしています。

緑茶に含まれるカテキンは、消毒の作用や風邪の菌を殺す働きがあります。 - 朝のおやつ(0~2才)は果物といりこや昆布、干しえび・するめなどを使用しています。

咀嚼の発達を促すため、噛みごたえのあるものにしています。 - 玄関を入るとすぐ調理場があります

子どもたちの食事を大人が一生懸命つくってくれている姿が見えておいそうな匂いがただよってくる。食欲をそそる環境をつくっています。 - 食器は陶器の食器を使います

手に持った時の安定感、本物の温もりを感じ、乱暴に扱うと割れるということを知るために使用しています。 - 給食の献立は和食中心です

日本に昔からある主食と一汁二菜(汁・主菜・副菜)という食事の形態を大切にし、免疫力を高めるため、化学調味料や加工品を使わない、オーガニックメニューで日本伝統の穀類中心のメニューです。 - 乳児のおしめは布を使用します

一番は快を引き出すためです。

おしめがぬれた(不快)→ 替えてあげる → 気持ちいいね(快)不快で(泣く)→ 大人が関与することで快を引き出す(笑う)

不快を感じられるから快が感じられるということを大切にしています。 - おもちゃにもこだわっています

あそびは子どもの生活そのものです。そして、おもちゃは子どもがはじめて出会う芸術文化。子どもの育ちを支えます。だから、おもちゃは年齢に合わせ、選んでいます。

他にもこだわりは多々ありますが、子どもたちのためにこだわって保育をしていきたいと思っています。

のぎく保育園での午睡について

のぎく保育園では、4歳位までは昼寝を必要とし、脳の神経が出来上がる6歳位までは最低10時間以上の睡眠が必要ではとの思いで4歳児の夏が終わる頃まで午睡に取り組んでいます。

■2つの眠り

睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠があり、レム睡眠は、身体・内蔵機能の発達に必要、ノンレム睡眠は、精神機能の発達に必要です。

すなわち、レム睡眠は肉体疲労の回復に、ノンレム睡眠は精神疲労の回復に必要です。

乳児期にレム睡眠が多いのは、生まれるとすぐに呼吸・循環機能の発達の必要なことを示しており、少年期になると少しずつノンレム睡眠が増えてくるのは、知能の発達を示しているのでしょう。

幼い頃は、まず生きて行くためレム睡眠が必要で、年をとるとぼけないためにノンレム睡眠が必要だそうです。

■寝る子は育つ

成長発達に必要な成長ホルモンは、眠りはじめのノンレム睡眠のとき、たくさん分泌されます。眠りはじめておよそ70分後に最高に。

乳児は、1日に何回も寝たり起きたりしています。放っておくと大人になっても寝たり起きたりしているでしょう。(犬や猫・動物のように)そうならないのは多発する眠りを1つにまとめて、生まれた時の1日16時間の眠りを8時間にし、睡眠を半分犠牲にして文明を築いてきたのだそうです。

だらだら寝たり、起きたりではなく、ずーっと起きていて疲れてグーンと深い眠りに入り、成長ホルモンがたくさん出るというわけです。

それには何がよいかというと運動をさせること。それも午前中でなく午後の運動でその晩の眠りが深くなることがわかっています。

このことは成長ホルモンのよく出る4,5歳児には大切なことです。この時期の子どもの一日の睡眠時間として必要なのは、少なくとも10時間以上です。

睡眠は脳を休ませ、記憶・学習能力に大きく関係し、レム睡眠では脳の記憶を整理し、固定させる作業が行われ、すぐ引き出せる記憶の索引も行っています。

睡眠不足になると、こういった動きが不十分になり、効率の悪い学習しかできなくなります。

「先生、保育園でお昼寝するから家では夜遅くまで寝つけないで困るのですよ」という声をときどき聞きます。

本来、子どもの昼寝は、朝、活発に活動し、その疲れを昼寝でとるものであるのに、現状は夜遅くに寝た睡眠不足をお昼寝でとり返しているのではないかと思う場合もあります。

子どもが心身ともに健やかに成長発達するために規則正しい睡眠と覚醒、食事、活発なあそび、運動、そこで充実感と空腹感を味わい、おいしい食事、健やかな睡眠という生活リズムが子どもの生活のアクセントになり、生理的・心理的なリズムとなって、人格形成にもつながると思っています。

園での生活、家庭での生活を同等にする形で保育者と親がその生活の事実をみつめ、理解と共感を持って生活リズムについて考え、共に作り上げて行きたいと思っています。

万が一に備えて

- 園児保検

事故のないよう気をつけておりますが、万が一の際を考慮し、全園児が保検に加入しております。

治療費のみお支払い致します。保護者様の休業補償はできません。ご了承下さい。

- 救急処置

事故に対応できるよう園はAEDを設置し、職員はAEDおよび救急法の講習を年一回受けています。

- 火災通報装置(ホットライン)

緊急時に受話器を取ると、すぐに鶴見消防署に火災の通報ができます。

- 非常用ボタン(ホットライン)

緊急時にボタンを押すと、いつでも鶴見警察署に通報ができます。24時間警備をしています。

- 防犯

不審者侵入時ボタンを押すと綜合警備保障にも通報できます。また、24時間電話回線で警備しています。

- 毎月一回避難訓練を実施しています。

- 園外に出る時は、必ず笛・携帯電話を持ち複数の職員が同行します。

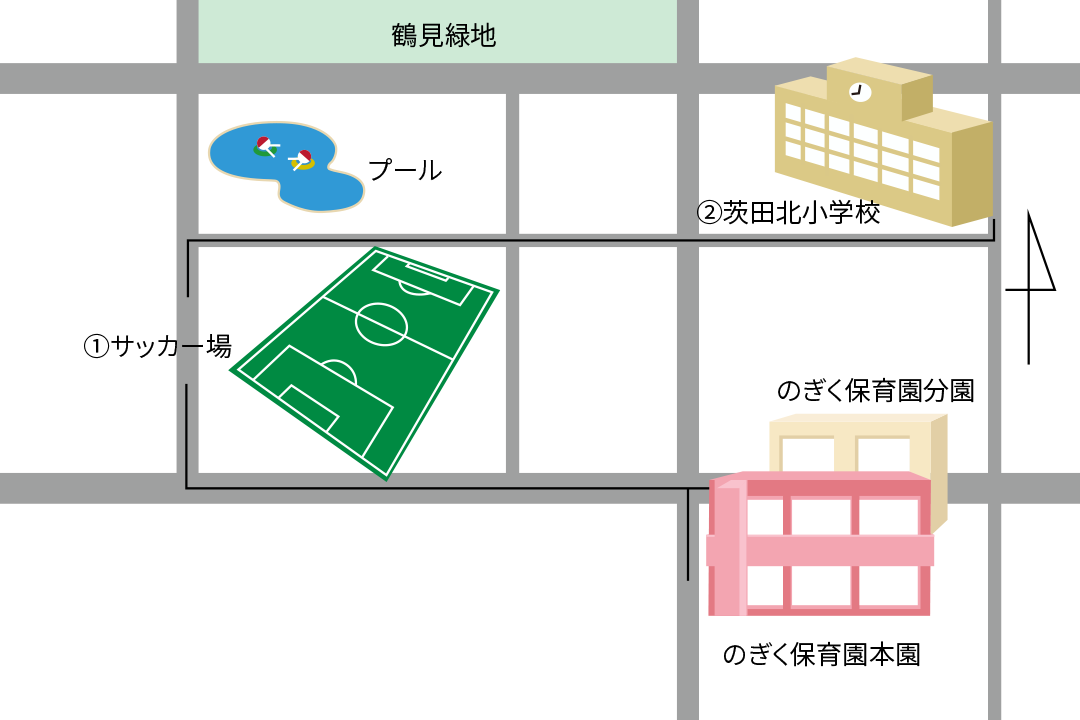

■一時避難場所

のぎく保育園・分園

園舎に被害がない場合は、園舎で子ども達を引き渡します。

建物に被害がでたときは、緑地サッカー場前(①)が、第一避難所となり、茨田北小学校(②)が収容避難所となります。

大火災が想定される場合は、緑地サッカー場前での子ども達の引渡しとなります。

鶴見区では、淀川、寝屋川流域(寝屋川・第二寝屋川・平野川・平野川分水路・古川)の氾濫、高潮及び内水氾濫による浸水と南海トラフ巨大地震による津波浸水が想定されていますが地震によるる津波浸水はのぎく保育園・分園では津波浸水想定外区域です。

※大阪市ホームページ鶴見区水害ハザードマップより。

避難順路図(のぎく保育園・分園の場合)

SIDS乳幼児突然死症候群から赤ちゃんを守るために

のぎく保育園ではこのように気をつけています。

- 子どもさんを一人にしません

- 保育士が見守り、睡眠中も0歳児は5分毎に、1歳児、2歳児は10分毎にチェックをしています

- ベッドの周りにひもやタオルなど危険なものはおきません

- 子どもさんの発達のようすを記録し、把握しています

- 赤ちゃんの顔が見えるように仰向けに寝かせます

うつぶせ寝は危険です

SIDS(シズ)とは? それまでに元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡してしまう病気です。 日本では、年間500~600人前後の赤ちゃんがこの病気で亡くなっています。 これは、生まれてきた赤ちゃんの2000人に1人の割合です。ほとんどが1歳未満の乳児期の赤ちゃんに起きています。原因はまだよくわかっていません。 育児環境の中に、SIDSの発生率を高める因子があることが少し明らかになってきました。- あおむけで寝かせましょう。

- タバコはやめましょう

赤ちゃんの呼吸中枢によくない影響を及ぼします。 - 出来るだけ母乳で育てましょう。

- 人工乳がSIDSを起こすわけではありませんが、母乳が赤ちゃんにとって最適であるからです。

詳しくは園生活のしおり(PDF形式)をご覧下さい。